Weinender Stein

Die Installation ist eine Großplastik aus Beton und Wasser gedacht für den öffentlichen Raum. Die Maße sind 2,5 m x 3 m

Erster Eindruck

Der riesige Betonblock in kristalliner Form mutet schwer und stabil an. Unerschütterlich steht er frei, ohne die Auflagefläche dem Betrachter von jeder Seite freizugeben. Die weichen Wasserströme haben keinen konkreten Ursprung. Das Hervorquellen des Wassers aus vielen kleinen Poren erzeugt kleine Wasserspuren, die sich wieder zu größeren vereinigen und schließlich in einem kleinen See sammeln. Die Stimmung ist schwer, stabil und dennoch weich und lebendig.

Beschreibung

Man sieht einen monumentalen würfelförmigen Betonblock. Oben scheint ein kleinerer Würfel eingewachsen zu sein oder ist im Begriff, sich aus dem großen herauszulösen. Der Block steht nicht plan auf seiner Grundfläche, sondern erhebt sich auf einer Ecke aus dem Wasser. Dadurch scheint er von mehreren Seiten instabil zu stehen und bereit durch einen schwachen Impuls sofort zu kippen. Die Oberfläche gibt die Struktur des Schalbetons wieder. Es zeichnen sich Holzmaserung und Astlöcher ab. Durch die scharfen Kanten findet das Wasser in den entstehenden Rinnen die Wege und ergießt sich auf den Boden.

Analyse

Das blockhaft, geschlossene, kantige Gebilde wirkt wuchtig und schwebend zugleich. Das Licht bricht sich in den vielen Höhen und Tiefen. Dem Betrachter bietet sich von jedem Bickwinkel ein neuer spannender Anblick. Das Licht- und Schattenspiel entsteht durch die vielen Höhen und Tiefen der scharfen Kanten. Er ist standhaft. Massig. Der Beton verbindet sich mit der urbanen Umgebung. Nur die Oberflächenstruktur erinnert an die verlorene Natur, die sich darauf wie geprägt abgezeichnet hat. Durch das Wasser wird das Objekt lebendig. Auf dem immerfeuchten Beton siedeln sich über das Jahr Flechten, Farne und Moose an. Das Objekt wird über Monate an der Oberfläche von der Natur zurückgewonnen, ohne daß der Tränenfluß gestoppt wird. Im Gegenteil, die Tränen sind die Vorraussetzung dafür.

Interpretation

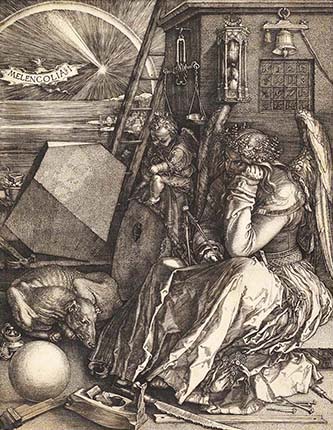

Das Werk zeigt die vergewaltigte Natur in 90° Formen, in denen nur der Schatten des Lebendigen übrig bleibt. Wasser tritt aus vielen Poren der Plastik wie Tränen. Sie verbinden sich zu einem Tränenfluß, der nie endet. Zum Steinerweichen, das allerdings nicht eintritt. Der Betrachter fühlt die Versiegelung der Landschaft und das Leid der gefällten Bäume. Die Vergewaltigung der Natur durch die Übermacht der menschlichen Population. Die Natur weint. Nackt, undurchlässig und opak liegt er da, der Brunnenkubus, in Sichtbeton gegossen; eine graue Masse aus zusammen gepresster Erde, die ihr Gewicht in sich trägt, als sei sie in sich selbst hinab gestiegen; von der Dichte einer Gefängnismauer und dem martialischen Charme einer Panzersperre. Alles an diesem Brunnencorpus ist Zentrum– von sich, dichteste Unmittelbarkeit, verstörende stumpfe Präsenz; ein Körper, der unablässig auf sich selbst verweist, auch dann, wenn er sich zuoberst aus der Würfelspitze als das verkleinerte Double seines Selbst erneut hervorbringt; Würfelhusten eines geklonten Körpers, in sich geschlossen und für sich verschlossen; ein Körper, der sich nicht lösen noch öffnen kann; er bezeichnet nicht, noch ist er bezeichnend; er ist einfach nur da, das Da und das Hier einer Stätte, ein Statt- Halter des unmittelbaren Da- seins, ausgedehnt, exponiert und absolut-ursprünglicher Quellgrund der Archi- Tektonik. Dann wiederum ein Corpus, gefangen zwischen Aufschwung und Niedergang, der wie ein Balletttänzer schwebend in der Luft hängt, auf einer Würfelspitze balancierend, als sei er dem mechanischen und triadischen Ballett des Bauhaus- Künstlers Oskar Schlemmer entsprungen, ohne Stütze und Halt. Herab gefallen aus irgendeinem Äther; endloses Fallen eines erkalteten Himmelskörpers von rätselhafter Herkunft, mysteriös wie der vom Engel der Melancholie betrachtete Polyeder in „Melencolia I“, dem Meisterstich von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1514; ein gefallener Engel der Geschichte, der nicht mehr um das weiss, was er verloren hat: Massive und unheimliche Gegenwart einer Abwesenheit. Oder mythisch, wie das Mysterium des schwarzen Monoliths in dem Science Fiction Film „2001: Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968. Geheimnisvolles Auftauchen befremdend fremder Körper, die keinerlei Gebrauch und keinerlei Bedeutung verpflichtet sind; bar jeder Absicht und Intention; ohne Sinn und Zweck; weder tot noch lebendig: Gerade die monströse Abwesenheit des Sinns ängstigt die Angst.

Dann wiederum, die Überdeterminierung von Sinn, lebendig pulsierend zwischen der unbewußten und intimen Nähe des Profanen und Alltäglichen und der befremdlichen Entrücktheit des ästhetisch Erhabenen: Ein bezeichnender und ein bezeichneter Körper aus grauem Sichtbeton, neben Glas und Stahl, der bevorzugte Baustoff in der modernen Welt des Bauens, mit der geraden Linie und dem in den Raum aufgespannten rechten Winkel als architektonische Matrix; Triumph des wohl behauenen Quaders über die organische biomorphe Form und zugleich Schönheit des geometrisch- mathematischen Denkens; der Siegeszug von Technik und Zivilisation über die Natur- und über den Geist des Menschen. Der Krampf der Bedeutung entreißt dem Brunnenkörper das Ausgedehnte und schrumpft ihn zum körperlosen Zeichen. Er hinterläßt eine verflüchtigte Körperleiche, gebettet in einem Sarkophag aus grauem Beton. Asphaltierte Städte; Plattenbauten, Bettenhochburgen und Betonpisten; mit grauem Granit gepflasterte Gehwege und öffentliche Plätze; Schotter in den Vorgärten; zementierte Landschaften: Auswurf des schwindsüchtigen Würfelhustens; das grausig- graue Gespinst des Schreckens, massiv, schwer, grau, leer – tot. Dagegen setzt die BrunnenLust den leibhaftigen Körper, der berührt und anrührt, der spürt und empfindet, lebendig und gegenwärtig. Wasseradern und Rinnsale, die wie Tränenflüsse auf der industriell gefertigten, schrundig vernarbten Oberfläche des Sichtbetons entlang fließen- allein den Gesetzen der Schwerkraft unterworfen. Was gleitet und fließt, gleitet und fließt in der Zeit, bewegt sich in der bruchlosen Aufeinanderfolge der Augenblicke; Öffnung und Hervorbringung durch einen Rhythmus, der gibt und gleichtzeitig zurück hält, der sich ausdehnt und zugleich schrumpft; eine Hervorbringung, die rhythmisch pulsierend die betonierte Würfelform löst, bis ins Formlose auflöst, gleich dem wechselseitigen Zusammenspiel von Fluß und Flußbett; Zweckmäßigkeit ohne Zweck; Hervorbringung ohne Fertigung. Hier findet sich der Mensch an seinem ursprünglichen, schöpferischen Ort.

Mag sein, dass der aus Zement, Sand und Wasser gegossene Betonwürfel nicht nur Würfelhusten hervorzubringt, sondern ebenso zu weinen vermag, vor Freude oder vor Schmerz; aber vielleicht schwitzt er nur, unter dem körperfeindlichen Joch eines sadistischen Quälgeistes namens Bedeutung- wer wagt es, diese Frage zu beantworten? Ein Philosoph? Vielleicht! „Was ist der Mensch?“ hat im Geist der abendländischen Aufklärung Immanuel Kant gefragt. Das hebräisch- jüdische Denken hat darauf geantwortet: „Der Mensch ist WAS!“- Lust des Rätsels, Rätsel der Lust. „Darum kommt seht her und lasst sie fließen, gleiten, kommen, gehen, aufbrechen, bleiben, die Tränen der Lust und des Rotzes,“ sagt der Brunnen mit offenem Mund. „Fließt, geht, bleibt, kommt, schaut, ich schwitze, ich lache, ich weine, ich lebe, ich sterbe,“ antwortet der Mensch.

Versöhnliche Stimmen, die aus dem Bauch kommen; kaum vernehmbare Stimmen, die sich selbst belauschen im wispernden Plätschern der BrunnenLust.

Text: Ernst Gortner